Das größte Problem der modernen Solarenergie ist nicht mehr der Preis der Solarmodule, sondern der Standort und das Betriebsprofil. Die Felder für die Anlagen sorgen für lokale Kontroversen, und der südliche Leistungsspitzenwert stimmt nicht immer mit der Nachfrage überein. Deutschland hat beschlossen, dieses Problem auf einzigartige Weise anzugehen, indem es auf ein photovoltaisches System setzt, das noch niemand zuvor installiert hat.

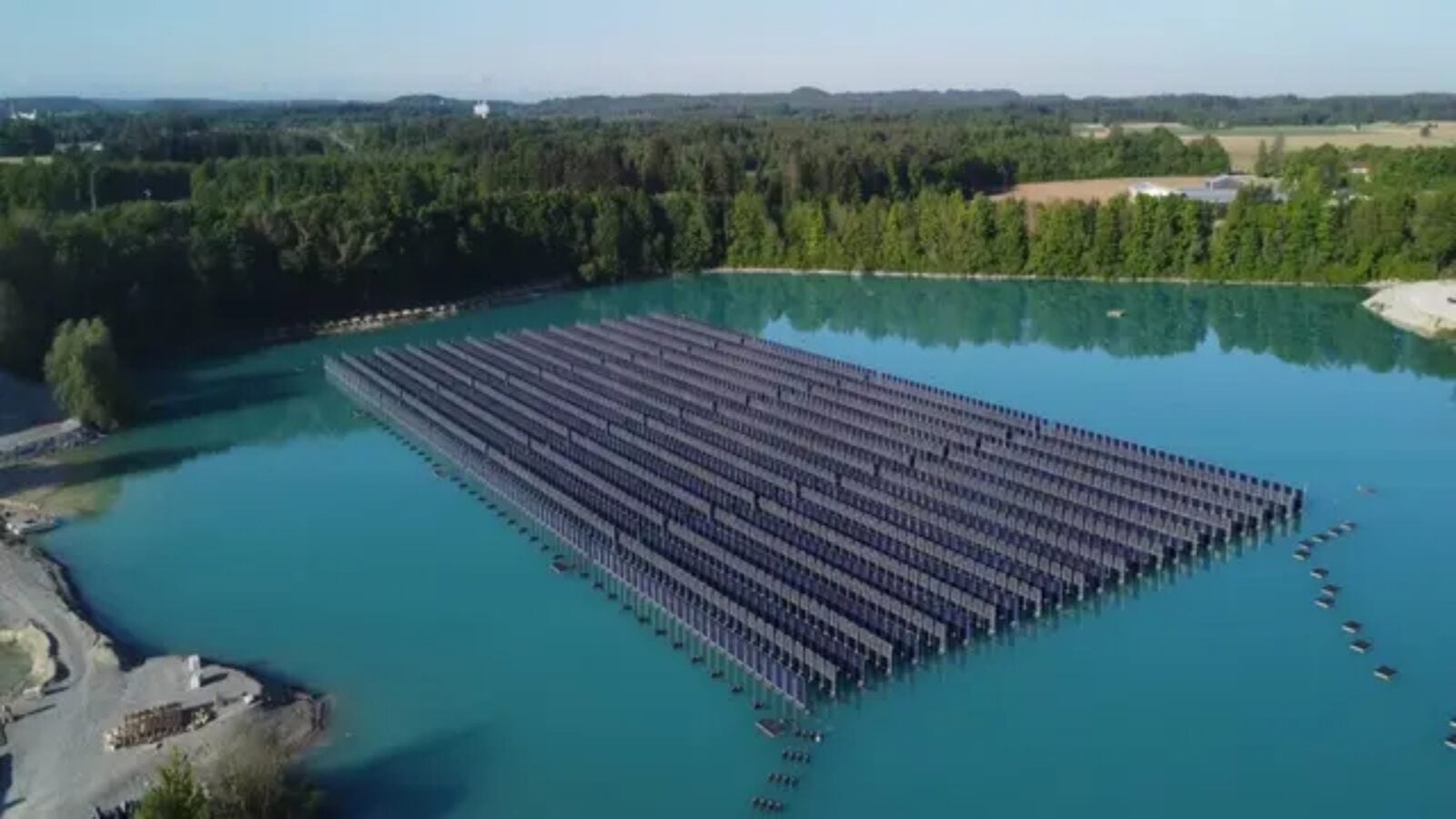

In Bayern geschieht etwas, das die Vorstellung von Solarenergie revolutionieren könnte. Auf einem See in der Kiesgrube Jais ist eine Anlage entstanden, die ganz anders aussieht als alles, was wir bisher im Bereich der Photovoltaik gesehen haben. Das Unternehmen SINN Power hat dort eine vertikale schwimmende Solaranlage in Betrieb genommen, und obwohl die Idee, Wasserflächen für Solarmodule zu nutzen, nicht neu ist, unterscheidet sich der Ansatz der deutschen Ingenieure deutlich von bestehenden Lösungen.

Die Deutschen haben Photovoltaikmodule in den See geworfen und den Modus „Morgenleistung” gestartet

Die wichtigste Innovation ist das patentierte SKipp-Float-System mit vertikaler Ausrichtung der Paneele in Ost-West-Richtung. Das bedeutet, dass die Deutschen statt der traditionellen horizontalen Anordnung der Paneele auf eine vertikale Konfiguration mit offenen Wasserkorridoren von mehr als vier Metern Breite gesetzt haben. Dadurch wird die Photovoltaikanlage mit einem „kostenlosen” natürlichen Mittel gekühlt, nimmt keinen Quadratmeter Land in Anspruch und verlängert die Produktion bis in die frühen Morgenstunden und späten Abendstunden, also zu den Tageszeiten, zu denen Energie am wertvollsten ist. Interessanterweise bietet das System erhebliche Vorteile in Bezug auf die Sturmfestigkeit, was besonders wichtig ist, wenn es auf offenem Wasser eingesetzt wird. In Regionen mit gefrierender Oberfläche werden Dehnungsfugen und Luftspalten verwendet, damit das Eis die Konstruktion nicht zusammendrückt.

Die Anlage mit einer Leistung von 1,87 MW nimmt nur 4,65 Prozent der Fläche des Sees ein, aber ihre Effizienz ist beeindruckend. Das System hat den Energieverbrauch aus dem Netz in der Region in der Anfangsphase des Betriebs um fast 60 Prozent reduziert und soll nach vollständiger Optimierung sogar eine Effizienz von 70 Prozent erreichen. Die jährliche Stromerzeugung wird etwa zwei Gigawattstunden betragen, was ausreicht, um Hunderte von Haushalten mit Strom zu versorgen. Da das Projekt den Anforderungen des deutschen Wasserhaushaltsgesetzes entspricht und deutlich unter der gesetzlich festgelegten Grenze von 15 Prozent der maximalen Wasserflächenbedeckung bleibt, plant SINN Power bereits eine Erweiterung um 1,7 MW Leistung.

Entgegen anfänglichen Befürchtungen hat sich die Anlage positiv auf das lokale Ökosystem ausgewirkt. Vorläufige Untersuchungen zeigen eine Verbesserung der Wasserqualität und die Entstehung neuer Lebensräume für Fische und Wasservögel rund um die schwimmenden Konstruktionen. Der Grund dafür? Die Konstruktion fördert den Sauerstoffaustausch im Wasser und lässt Sonnenlicht an die Oberfläche, wodurch die natürliche Zirkulation der Wasserschichten unterstützt wird. Dies ist wichtig, da das System für künstliche Gewässer mit einer Tiefe von mehr als 1,6 Metern geeignet ist und das Unternehmen betont, dass die Technologie für den Einsatz im Meer bereit ist und die technischen Anforderungen für den Betrieb in offenen Gewässern erfüllt.

Ist das wirklich ein Durchbruch?

Wenn die Photovoltaik von der Phase der billigen Watt in die Phase der intelligenten Energie übergehen soll, muss sie aufhören, gegen Raum und Klima anzukämpfen, und anfangen, sie zu nutzen. Vertikal auf dem Wasser installierte Paneele tun genau das – sie verwandeln ungenutzte Gewässer in stabile Energiequellen, die besser zum Tagesrhythmus der Wirtschaft passen. Vertikale schwimmende Photovoltaik scheint besonders vielversprechend für Länder mit begrenzter Landfläche, aber reichlich Wasserressourcen zu sein.

Deutschland zeigt, dass Solarenergie auf dem Wasser nicht mit herkömmlichen Lösungen konkurrieren muss, sondern diese stattdessen effektiv ergänzen kann, indem sie über den größten Teil des Tages eine stabilere Energieerzeugung bietet. Der eigentliche Test für diese Idee wird jedoch erst mit dem langfristigen Betrieb und der Möglichkeit der Skalierung der Technologie unter verschiedenen Umweltbedingungen kommen. Wenn sich das System langfristig bewährt, könnte es zu einem wichtigen Bestandteil des Energiemix der Zukunft werden.